目次

「我的漢語」

2014年12月12日

王維の脱世俗漢詩鑑賞

漱石の「草枕」には漢詩が登場する。苦しんだり、怒ったり、騒いだり、泣いたりは人の世につきものだ。

余も三十年の間それを仕通して、飽々した。

飽き飽きした上に芝居や小説で同じ刺激を繰り返しては大変だ。

余が欲する詩はそんな世間的の人情を鼓舞するようなものではない。

俗念を放棄して、しばらくでも塵界を離れた心持ちになれる詩である。

もっとも、

西洋の詩になると、人事が根本になるから

いわゆる詩歌の純粋なるものもこの境を解脱する事を知らぬ。

ところが、

うれしい事に東洋の詩歌はそこを解脱したのがある。

ということで、漢詩が引用される。

「竹里館」

獨坐幽篁裡、彈琴復長嘯。

深林人不知、明月來相照。

自分にはこう云う感興が演芸会よりも舞踏会よりも薬になるように思われる。

・・・、王維の詩境を直接に自然から吸収して、

すこしの間までも非人情の天地に逍遥したいからの願。

一つの酔興だ。

もっとも、現実生活から離れる訳にはいかない訳である。

王維も好んで竹藪の中に蚊帳を釣らずに寝た男でもなかろう。

やはり余った菊は花屋へ売りこかして、生えた筍は八百屋へ払い下げたものと思う。

その通り。

どう見ても、漆ビジネスをやらせていたようだし、役人務めに諦めがついている訳でもなさそう。古き人のように、きれいさっぱり役人稼業を捨てて、気ままな隠遁生活に入ることもできんしナ、ということのようだ。

「漆園」

古人非傲吏、自闕經世務。

偶寄一微官、婆娑數株樹。

まあ、お役人といっても、荘園程度は保有していたということだろう。日本でも、サラリーマンになれば、女中さん附きの庭付一軒家があてがわれた時代があった訳で、その辺りの生活実態を想像するのは簡単ではない。

もともと、仏道精進ということで中年になり別荘を持ち、齢をくってからそれを広げたということのようだ。妻も母も逝ってしまい、都から近い静かな場所に出向き、のんびりくつろぐことによって、自然と共に生きている感を味わっていたのだろう。

「終南別業」

中歳頗好道、晩家南山陲。

興來毎獨往、勝事空自知。

行到水窮處、坐看雲起時。

偶然値林叟、談笑無還期。

初めて別荘を入手したのは輞川の孟城という場所だったようだ。そこで生まれた王維の代表的作品「輞川集」のイの一番に登場するのが下記の詩。屈折した喜びが表現されている。

「孟城坳」

新家孟城口、古木餘衰柳。

來者復爲誰、空悲昔人有。

そして期待通りの美しい家ができあがった嬉しさ。

「文杏館」 (文=綾模様)

文杏裁爲梁、香茅結爲宇。

不知棟裏雲、去作人間雨。

その地は辺鄙な訳ではなく、西安のエリート層から見れば素敵な地であり、そこでの別荘所有は垂涎の的だったのではなかろうか。都から来た訪問客と眺める輞川縁の柳並木の美しさは、都の柳とは違い、格別だったに違いない。(輞川の源は終南山である。)

「柳浪」

分行接綺樹、倒影入清漪。

不學御溝上、春風傷別離。

王維と言えばの漢詩、「勧君更尽一杯酒」を彷彿とさせたりする。

さすれば、王維の場合は、酔狂というよりは、仏道を追求していたと考えることもできよう。浄土教の名刹を訪れた時の感興の詩をみても。(エリートが道を学ぶために山奥の寺を訪れた時代であり、観光スポットを兼ねたお寺しか知らない我々が、その感覚を理解するのは難しいかも知れぬが。)

「過香積寺」

不知香積寺、數里入雲峰。

古木無人徑、深山何處鐘。

泉聲咽危石、日色冷青松。

薄暮空潭曲、安禪制毒龍。 (毒龍=三毒/煩悩)

この仏教寺院は、その後、884年の会昌法難[廃仏毀釈]で壊滅する。

思うに、なんといっても絶品は、林に生えている青苔に傾いた太陽からの光線が当たっている情景描写では。どこか、和歌的な感じがするからだが。

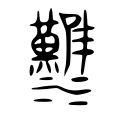

「鹿柴」 (鹿垣のことだろう.)

空山不見人、但聞人語響。

返景入深林、復照青苔上。

それもそうかも知れぬという気もする。当時の日本人の感覚をよく理解していた可能性が高いからである。

「送祕書晁監還日本國」

積水不可極、安知滄海東。

九州何處遠、萬里若乘空。

向國唯看日、歸帆但信風。

鰲身映天黑、魚眼射波紅。

郷樹扶桑外、主人孤島中。

別離方異域、音信若為通。

(参考) 簡錦松:「現地研究下之<輞川図>、<輞川集>與輞川王維別業傳説新論」 臺大文史哲學報 第七十七期 2012 臺灣大學文學院

(C) 2014 RandDManagement.com