目次

「我的漢語」

2014年12月21日

頼山陽の漢詩を眺めて

「日本外史」を著わした頼山陽(1780-1832年)の漢詩といえば、なんといっても詩吟の定番品。「題不識庵撃機山図」

鞭声粛粛夜過河 暁見千兵擁大牙

遺恨十年磨一剣 流星光底逸長蛇

あるいは、"雲か山か呉か越か"をあげる方もおられるかも。

「泊天草洋」

雲耶山耶呉耶越 水天髣髴青一髪

万里泊舟天草洋 煙横蓬窓日漸没

瞥見大魚波間跳 太白当船明似月

ともあれ、詠史が絶品とされている。

ただ、素人からすれば、限界を感じさせるものでもある。

「佛郎王歌」など典型。

"太白鐘精眼碧光"とか、"所向無前血玄黄"の世界。時代が違うとはいうものの、この手の表現はどうもしっくりこない。

崎陽[長崎]で耳にした話を詩にしたてた作品のようだが、タイムリーという点ではピカ一だった。おそらく、仏蘭西で皇帝ナポレオンが誕生したことなど、幕府内の軍事担当と上層部くらいしか耳にしていなかった筈。この詩がそんな世界の大変動を知らしめたのは間違いなさそう。

そのように考えたのは、以下の頼山陽評を読んだからである。

雄壮は雄壮であっても、・・・壮士風の粗大さが目立つものが多い。

・・・しばしばみられるその大きな欠点であったが、しかし、一方、

山陽のこうした詠史の類がやがて幕末の志士たちの間で愛誦されたうえ、

彼等を通じて世界にひろく知れわたり、

ほとんど江戸末期の漢詩を代表するような趣を呈したことは、

ともかくも否定しがたい事実なのである。

思うに、この頃は詩と言えば、もっぱら漢詩を指していた訳で、当然ながら唐詩を引き継ぐ「雅」を重んじる流派が文壇を取り仕切っていたに違いない。これに官学系(一斉、平洲:鷹山が招聘)や朱子学系(二洲:山陽の類縁)が重なっていたのだと思う。

それに対して、頼山陽はあくまでも史家でしかない。いわば「俗」。だが、だからこそ志士の心をとらえたのだと思われる。

そんな風潮の世の中でもあったろう。俳人(蕪村)や画人(崋山)、還俗禅僧(売茶翁)や脱宗派的禅僧(良寛)といった人達が漢詩を読んでいたのだから。

変わりゆく世情のなかで生きていた訳で、生活そのものは、後世のインテリ層の小市民的なものだったようである。

そうした日本の風土をこよなく愛していたということでもあろう。

「除夜」

妻償旧債了 児著新衣成

貧家燦酒掃 灯火亦覚明

合家相喚坐 煖杯聊同傾

一病不死旧顔面 又与梅花重相見

王維の"渭城朝雨潤輕塵"とは、だいぶ趣が違うのである。

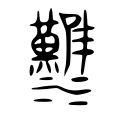

「売花声」

細雨軽塵曲巷斜 声声呼徹碧窓紗

城南紅事深多少 又識東風到杏花

(source)

富士川英郎:「江戸後期の詩人たち 東洋文庫」 平凡社 2012

「江戸詩人選集 第8巻 頼山陽/梁川星巌」 岩波書店 1990

(C) 2014 RandDManagement.com