目次

「我的漢語」

2014年5月18日

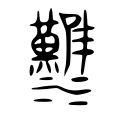

「随園食單 須知單」を読む

袁枚(1716-1797):「随園食單」の第一節の冒頭を漢語で読んでみた。まともに勉強したことがないので、果たして読めているのかは判然とはしないが。この本は題名だけが有名。

なにせ、小生でも知っている位だから。

にもかかわらず、そんじょそこらに転がっている本ではない。どういう理由か知らぬが、余り好かれていないのである。

もっとも、全く知らない大陸の食材や、地酒の差のお話もあり、これをわざわざ読もうという気にもなれないだろうが。

要するに、中国の料理を知るならココからと言われている訳。

そういう点では、ブリア=サヴァランの「美味礼賛」(1825年)と双璧を成す書籍扱いと言ってよさそう。それにしては、随分と人気度が違うが。

「美味礼賛」は、小生も学生の頃、ズボンのポケットに入れ、あちらこちら鈍行旅行した覚えがある。それぞれの土地に都会とは異なる普段食があった頃で、そんな気分にピッタリと思っていた訳だ。翻訳題名がお洒落だったせいもあろう。それに、原題が「Physiologie du Goût」と科学本的なのも楽しさを呼ぶ。だからこそ、冒頭からアフォリズム本的雰囲気に浸れる訳で。

「随園食單」も、岩波文庫に訳本があるようだが、原文をインターネット・りソーシスという手もあるので、それに挑戦してみた。漢字だから、なんとなくわかるという程度での無謀な読書。もちろんのこと、勘違いだらけだろうが、それも又愉しからずやということで。

それでは、早速、冒頭から。

主要文章のピックアップでいこう。

(1) 隨園食單序

美周公:「豆籩有踐」、惡凡伯:「彼疏斯稗」。

古之於飲食也、若是重乎!

《易》鼎烹、《書》鹽梅、《鄉黨》、《内則》、瑣瑣言之

古代から飲食を巡って、美だ、悪だと、色々と言われる。

飲食をとんでもなく重視。それが中国。

こと飲食となると、些細な点までどうやらこうやら。

古人進鬐離肺、皆有法焉、未嘗苟且。

古代は、肺の取り分け一つにしてから、ルールあり。

雖死法不足以限生廚、名手作書亦多有出入、

未可專求之於故紙:

死んだ手法が現生の厨房で使える訳もなく、

名人のレシピ本も異説だらけだ。

従って、なんでも古き書籍に求めようとの姿勢は無理筋。

然能率由舊章、終無大謬、臨時治具、亦易指名。

とは言え、旧型レシピが記載されていれば、

大間違いをしでかすことはないし、

やらねばならない時には、

どのような料理にすべきか容易に決められる。

曾親試之、皆閼(音惡)於鼻而蜇於口、

大半陋儒附會、吾無取焉。

本に記載されているレシピはすべて試した。

鼻もちならぬし、口がひん曲がるものだらけ。

大半は牽強付会の類だ。

我はそんなもの採用せぬゾ。

最初からこの姿勢では、日本では、嫌われて当然かも。

でも、そう言い放てるだけの豊富な知識を持っていた訳で、決して、空威張りではないのだが。

まあ、現代の日本社会では、玄人好みの本に該当しよう。

なんといっても出色なのは、入口が料理技術という点。この構成こそ、第一級食單の証。

(2) 須知單

【0 須知】・・・必須な知識があろう。

學問之道、先知而後行、飲食亦然。

そりゃそうだ。先ずは基本知識を学ばねば。

【1 先天】・・・食材が本来的に持つ特性

物性不良、雖易牙烹之、亦無味也。

ものが悪けりゃ、どうにもならぬ。当たり前。

司廚之功居其六、買辦之功居其四。

成程、調達の見極めの重要性は4割なのか。

【2 作料】・・・調味料選定

不可絲毫錯誤。

醬/油/酒/醋は間違わずに良質なものを。

葱、椒、薑、桂、糖、鹽、雖用之不多、

而俱宜選擇上品。

たいして使わないものでも上質品使用は鉄則。

【3 洗刷】・・・洗浄方法や邪魔物除去の労

"内則"曰:「魚去乙、鱉去醜。」

「魚の乙骨は取り、スッポンの醜い部分は除去」と内則が指示。

【4 調劑】・・・調味技術

調劑之法、相物而施

対象食材に相似つかわしい方法で調味を施すべし。

これが難しい訳だが。

【5 配搭】・・・配膳の妙

凡一物烹成、必需輔佐。

料理には合ったものを揃える必要あり。

当たり前だが、精進に生臭や刺激系は駄目。

薄味同士、濃味同士にするのも当たり前。

【6 獨用】・・・単独料理

味太濃重者、只宜獨用、不可搭配。

癖のある味を持つものは単独料理で。

付け合わせたりするのは愚の骨頂。

高級中華店ではよく見かけるが。

【7 火候】・・・火加減

熟物之法、最重火候。

有須武火者、 有須文火者

強火やトロ火などで加熱調整は最重要だ。

【8 色臭】・・・色彩と香気

目與鼻、口之鄰也、亦口之媒介也。

嘉肴到目、到鼻、色臭便有不同。

目鼻は位置が口の隣ということもあり、口を媒介する機能あり。

嬉しい料理は目鼻に通じ、様々な色彩と香気が立ち上る。

然求色不可用糖炒、求香不可用香料。

一涉粉飾、便傷至味。

色彩と香気を作りだしてはまずい。粉飾を始めたら、至極の味が傷つく。

【9 遲速】・・・サーブするスピード

必須預備一種急就章之菜---

反能因速而見巧者、不可不知。

すぐにサッと出せる料理一種を準備しておくことは必須。

翻って、ゆっくり出すとか、速度を巧妙に操れるようにしておくべし。

【11 變換】・・・味のバラエティ

善治菜者、須多設鍋、灶、盂、缽之類、

使一物各獻一性、一碗各成一味。

嗜者舌本應接不暇、自覺心花頓開。

料理上手になるには、多様な道具設備を用意し、

一物毎にその個性がでるよう、一碗毎に異なる味を出す必要あり。

さすれば、賞味する側は、味への対応で舌は暇にしていられなくなり、

それこそ、個々との花がパッと咲いた感覚に陥るだろう。

【12 器具】・・・調理器具

古語云:「美食不如美器。」斯語是也。

美食は美器に如かず、はその通り。

參錯其間、方覺生色。

しかし、色々と参照検討してこそ、映える美が生まれるもの。

煎炒宜鐵鍋、煨煮宜砂罐。

もっとも、煎ったり炒めたりは鉄鍋。クツクツ煮るなら土鍋だ。

【13 上菜】・・・料理をサーブする順番

上菜之法:鹹者宜先、淡者宜後:

濃者宜先、薄者宜後、無湯者宜先、有湯者宜後。

料理を出す順番:塩は先、甘は後。濃味先、薄味後。汁ものは後が宣しかろう。

且天下原有五味、不可以鹹之一味概之。

天下には原初から五味があるのだから、塩だけの一味で通すのは駄目。

慮客酒多、則胃疲矣、須用酸甘以提醒之。

大酒飲みを慮ると、胃が疲れているから、酸と甘で覚醒させる必要あり。

【14 時節】・・・季節感

---非其時也。

時節に合わない料理がある。

有先時而見好者、---。有後時而見好者、---。

旬に先立つもの、遅れるもの、至宝になったり。

【15 多寡】・・・量

用貴物宜多、用賤物宜少。

高貴なものは多目で、安物は少な目が宣しかろう。

粥亦然、非斗米則汁漿不厚、且須扣水、

水多物少、則味亦薄矣。

お粥でも言えることだが、一斗使わないと汁に厚みが欠けてしまう。

そして、水を抑えることになる。水が多く中身が少ないと、則、味は薄くなる。

【16 潔淨】・・・衛生上の清浄さ

聞菜有抹布氣者、由其布之不潔也

料理に布巾の存在を感じることがあるのは、布巾が不潔なせい。

良廚先多磨刀、多換布、多刮板、多洗手、

然後治菜。

良き料理人は、包丁を砥ぎ、布巾を頻繁に替え、俎板を削り、

しょっちゅう手を洗い、然る後に調理作業を始める。

【17 用纖】・・・ツナギの用い方

俗名豆粉為纖者、即拉船用縴也、須顧名思義。

ツナギとは船を結んでつなげる綱のようなもの。

此纖義也。能解此義用纖、纖必恰當、

その意義を理解せよト。わかっていれば、先ずは妥当な結果。

否則亂用可笑、但覺一片糊塗。

乱用は笑止千万。それこそ一片の糊塗でしかないこと発覚。

【18 選用】・・・食材部位の選択

選用之法:小炒肉用後臀、---

食材部位利用の決まり:薄切肉炒めなら後臀部、

皆一定之理。餘可類推。

全て、選ばれた一定の理由がある。暗記せずとも、他も類推可能。

【19 疑似】・・・似て非なる追求

味要濃厚、不可油膩、

濃厚な味が欲しいからといって油ギタギタは駄目。

濃厚者、取精多而糟粕去之謂也

濃厚とは、「精」を多く摂取できるようにし、カスの除去処理をすること。

味要清鮮、不可淡薄。

さっぱりとした新鮮感が必要な際に、水っぽい薄味にするのは不可。

清鮮者、真味出而俗塵無之謂也

俗塵を消し去り、真の味を出さなければ。

若徒貪淡薄、則不如飲水矣。

ただ徒に淡薄味を貪欲に追求したいなら、水でも飲んでおけ。

【20 補救】・・・補正作業で失敗から救う手

名手---原無需補救。

名人の腕があれば、はなから、「補救」の需要など無い。

不得已、為中人説法則

でもネ、素人がやむを得ず料理する時もあり、その手法を説明しておこう。

調味者、寧淡毋鹹。

調味の際は、塩辛いよりは、むしろ淡い味付けに。

淡可加鹽以救之、鹹則不能使之再淡矣。

淡過ぎなら塩辛くすれば救えるが、塩辛過ぎれば再び淡くはできない。

烹魚者、寧嫩毋老、

嫩可加火候以補之、老則不能強之再嫩矣。

煮魚料理でも、煮え過ぎより生っぽい方を。

生身ならさらに火を加えれば補えるが、

出来上がった身を再度元に戻すことは不可能。

【21 本分】・・・「料理文化」の本質

滿洲菜多燒煮、漢人菜多羹湯、

童而習之、故擅長也。

満州料理は煮物だらけ。漢人料理はスープが効いた熱い汁料理が多い。

それぞれ、幼少からの食習慣で、その長所はわかりきっている。

各用所長之菜、轉覺入口新鮮、不失邯鄲故歩。

そんな長所を生かさせる料理を用いたなら、

口に入れればたちまち新鮮感を覚えることになろう。

さすれば、「邯鄲の夢」に惑わされることなく、「本分」をわきまえることができよう。

今人忘其本分、而要格外討好。

ところが、今の人達はそれを忘れて、格好をつけて見せたがる。

秀才下場、專作自己文字、務極其工、自有遇合。

秀才が試験に落ちても、専ら、自分なりの文章を作って、推敲に務めるなら、

自然と遇されることになろう。

若逢一宗師而摹仿之、逢一主考而摹仿之、

則掇皮無真、終身不中矣。

もしも、一指導者に逢いその文章を真似、

さらに一考課者に逢って同様にその文章を真似、

真無くして、皮相なものに則っているだけなら、終身射止めるのは無理。

なるほど、これは気分よく読めるものではない。

ハハァーと有り難く拝聴する人以外は、反撥心が生まれること間違いなしの書き方。思わず笑ってしまうような冗談一つないし。

しかしながら、どれもこれも、その通り。それがさらに不愉快さを増すのかも知れぬが。

逆に、それが、本気で料理人を目指している方々を惹きつけるかも。おそらく、何回も読み返す手の本ではないか。もっとも、そんなことはおくびにも出さずだろうが。

「美味礼賛」は題名とは異なり、突如レシピへと論理が飛躍する点で科学的叙述とは言いかねるが、一見、文人の書で科学的展開とは程遠いと思いがちな「隨園食單」が論理的な構成になっているのが面白い。ただ、細かく書いてはいないので、そう見えない。自明なデリベーションは自分でヤレと、突き放している訳だ。現代のハウツー料理本にはほど遠い。

(source) 維基文庫 隨園食單

(C) 2014 RandDManagement.com