目次

「我的漢語」

2014年9月5日

「海原」漢字考

「原」について、ちょっと書いていて、「海原」が気になった。陸のアナロジーであるといっても、余りに違いすぎるからである。→ 河原の原初信仰について[2014.8.27]

現代人なら、崖の上から眺める景色を楽しんだり、浜や磯で遊んだり、カヌーやヨットで動き回る等々、素敵な情景が目に浮かぶが、海辺で生き抜いていた古代人にとっては「海」といえば畏怖感が先に立つのではなかろうか。

たとえ現代でも、真っ暗闇の海辺はゴーゴーという音だけしかせず、近寄れたものではない。素晴らしい天気だからと、沖にでていても、突然天候が変わったりすることは珍しくもない。そうなると、視野ゼロとなり、方向感覚も消え失せる。古代なら、即、命の危険にさらされることになる。と言って、穏やかな凪だらけだと、それはそれで又厄介千万。

そもそも、ヒトの力などか細いものであり、潮に流されたりすれば戻れなくなる訳で、どこへ行くかも定かではない。「海」は昔から危険な場所なのである。

しかし、古事記を読めば、海が原初の地とされていることがわかる。従って、「海原」は特別扱いされておかしくないのだ。(にもかかわらず、スサノヲの命はそれを治めるのを拒否した訳である。そこよりは、冥界の地が好みということで。おそらく、死後の世界への信仰が生まれたことを示唆しているのだろう。)

にもかかわらず、陸のアナロジーということで、「原」を海にも当てはめたりするものだろうか。ここは、十分注意してかかる必要があろう。

と言うことで、先ずは、「海」に関しての、大陸発想との違いを確認しておこう。

日本語では「おおうなばら[大海原]」という表現はごく普通に用いる。しかし、中国語にそんな用法があるとは思えない。「海洋」とか「大海」でしかなかろう。

「平原」とか「高原」はそのまま通用するだろうが、「海」と「原」を一緒にする単語には相当な違和感を抱くのでは。

「湿原」にしても、同じことが言えるかも。こちらも、「沼澤」で十分なのだから。

草木の存在する「原」を、「水」が溜まる場所に適用することは無いと見る。

そもそも、古事記が描く、「海」から国が生まれる話は、大陸では理解し難かろう。

単に、沢山の河川の出口の巨大な水溜りにすぎまいと見る訳だから。

《説文》

海、天池也。

以納百川者。

祖天地之左海也。

《礼記 郷飲酒義》

洗之在阼、其水在洗東、

祖天地之左海也

一見、「天池」とされているから、それなりの位置付けと思いがちだが、単に、天の水のいきつく果ての世界というだけと見なしていると考えるべきだろう。

それでは、どんなイメージかと言えば、

《釋名》

海、晦也。

主承穢濁水、黑如晦也。

《爾雅・釋地》

九夷、八狄,七戎、六蠻、

謂之四海。

極論すれば、暗黒にして、未開の領域ということでは。これが、大陸育ちの基本イメージ。もちろん、古代の話である。

要するに、文字としてはこういうこと。

「海」=「氵」+「毎」(音)

ただ、「毎」は、意味も付随するらしい。

「氵」=「水」

「毎」=「晦(くらい)」

「晦冥の池」とのイメージが濃い訳だ。白川静は、さらなる駄目押し的解説もつけており、畏れる心情が生まれ、それが「悔(くいる)」という表現になるとのこと。

一方、和語の訓読みだが、こちらは広大な水を示す言葉らしい。

「うみ」=「ウ(大きい)」+「ミ(水)」

これを「海」の文字構成に強引に当てはめることで、草が茂っているかの如き、青々と広大な水と読み取ることも可能である。四海の概念を考えれば、そんなことがあろう筈はないが、日本人お得意の後付解釈も筋は良さげ。

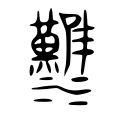

「海」=「氵」+「屮」(草)+「母」(音)

尚、「毎」の祖文字は、飾りものをつけた女性らしい。

海(mer)と母(mère)が対の言葉となるのは、ユーラシア系文化だと思われ、漢民族も似たような「海」概念を抱いたのかも知れぬ。

古事記では、海神の娘は重要な役割を果たすとはいえ、海そのものは、父神が支配しているのだろうから、見方は違いそう。

さて、その海神だが、古事記では、「わたつみ(綿津見)」神と呼ばれている。

「津」は単なる音の「ツ」でしかなく、古語の助詞"の"とされる。「ミ」は神霊と解釈しているようだが、小生にはどうもしっくりこない。「やまつみ」という名称があるから、それが収まりがよいのだろうが、「うみ」同様に、「ミ(水)」と考える方がよさげだが。

そうなれば、ほぼ自動的に、「ワタ(渡)」と解釈することになる。遠洋航海の視点での海が「わたつみ(綿津見)」ということ。

「わたつみ」=「渡」+「ツ」(の)+「水」

要するに、海から遠い大陸と、東アジアの海人とは、「海」感覚に大きな開きがあるから、注意すべきということ。

と言っても、中国にも沿海地区はあるし、揚子江のように日本人からみれば海のような河もあるから、海人勢力はあなどれない存在。その人達は、「海」を好イメージでとらえていることだろう。それがわかるのが、蓬莱山のお話。神仙居住五山の1つであり、渤海の東にあるとされている。いかにも道教的で、海の【彼方】に別天地があるとの思想が根底にありそう。日本では、竹取物語のお話以上ではないが。

その手の伝承話に、公的な権威を与えたのが玄宗皇帝。751年に、四海龍王(広徳王-東,広利王-南,広潤王-西,広澤王-北)が「任命」されたのである。先の、夷狄戎蠻の暗黒の四海イメージが払拭されたかのよう。

それをモトネタに展開した「お話」が西遊記の"孫悟空の水晶宮における竜退治"だ。

しかし、これを南方中国の勢力を慮った、漢民族の動きとして眺めるのは視野が狭すぎる。仏典にも、海底の「竜王宮」が記載されているからだ。(長阿含(巻十九)第四分世記経竜鳥品第五に八大竜王のうちの娑伽羅/沙竭羅竜王)

一方、日本では、その手の宮は昔から「実在」していたようである。南九州か、その南の島嶼か、場所はよくわからないが、魚鱗のごと造れる宮室(綿津見神の宮)があったと考えられるからだ。それは、浦島太郎の民話に登場する竜宮城でもあり、海人の昔からの基層信仰に根差すものでもあったろう。

「古事記」で、国造りを終えた少彦名神(神皇産霊神の子)が常世の国に行ったとされるのも同根では。

ただ、現代まで残っているのは、沖縄のニライ・カナイの【彼方】尊崇的な信仰だけのようだ。

ところが、日本語は、「うみ」と「わたつみ」だけでなく、もう一つの重要な呼び方がある。「あま」である。

現代語でも、海女をアマと読む訳で、もともとは海人をアマヒトと呼んでいたことからくるらしい。ともあれ、言葉として残っているのは確か。

言うまでもないが、アマと言えば古事記では「天」である。太安万侶はわざわざ、そのように読むように註までつけている位で、重要な言い方なのである。つまり、「海」と「天」は通じあっていることを示唆している訳である。

アマのハラは「天原」であるが、「海原」でもあることになろう。だからこそ、前者を峻別するために、「高天原」しているとも言えよう。

尚、白川静によれば、「天」とは人の巓頂を表現した文字だという。

「天」=「大」(正面向きの人形)+「 ̄」(頭の強調)

してみると、「ハラ(原)」という概念は非常に重要なのかも知れぬ。ヒトにとっては把握しきれぬような膨大な空間であり、そこには神霊が住んでいるということを意味しているのではないか。

「高天原」にも、「葦原」にも、「大海原」にも、それぞれ神々が存在するということになろう。

(C) 2014 RandDManagement.com